@synchronized 的实现方式

Jun 8, 2017

@synchronized 可以保证多线程不会同时执行一段代码,做用类似于锁,但比直接使用锁更加方便直观,那么它究竟是如何实现的呢?

查看 @synchronized 的实现

新建文件 main.m :

1 | int main(int argc, const char * argv[]) { |

在终端打开当前目录查看 C++ 实现:

1 | clang -rewrite-objc main.m -o main.cpp |

打开 main.cpp 文件删除顶部不相关的代码只剩 main 方法后:

1 | int main(int argc, const char * argv[]) { |

基本上可以看到,代码主要的实现是

1 | objc_sync_enter() |

方法按照顺序总共做了这么几件事:

- 定义异常值

- 定义

_sync_obj指向用来加锁的对象,防止代码修改加锁对象的指向而造成objc_sync_enter()和objc_sync_exit()的入参不是一个对象 - 调用

objc_sync_enter() - 定义一个结构体,传入

_sync_obj,并在析构的时候执行objc_sync_exit() - 执行要保证被同步执行的代码

- 捕获处理异常

其中第4、5步是在 try 的作用域,所以当 5 之后就会析构结构体变量并执行objc_sync_exit()

objc_sync_enter() 和 objc_sync_exit()

所幸 runtime 是开源的,可以通过源码查看这两个函数的实现:

1 | int objc_sync_enter(id obj) |

可以看到 objc_sync_enter 函数的逻辑:

- 判断 token(用来加锁的对象)是否为空

- 不为空就通过

id2data函数拿到一个SyncData对象,并加锁 - 为空则调用空实现函数,可以用符号断点来捕获 token 为空的情况

objc_sync_exit 的逻辑同样很简单:通过 id2data 函数拿到一个 SyncData 对象,并解锁。

看到这里,已经很明确了,对于 @synchronized 的实现是根据 token 来获得一把锁,在代码前后分别指向加锁和释放锁的操作。

SyncData 和锁的维护

那如何通过 token 获取一把锁呢,换言之 token 和锁是怎么对应起来的呢?或者说它们之间的关系是如何维护的?

这里就要提到 SyncData 这个数据结构:

1 | typedef struct alignas(CacheLineSize) SyncData { |

SyncData 做为一个链表节点,存储了 token 本身和下一个节点的信息,id2data 函数获取的就是这个节点。

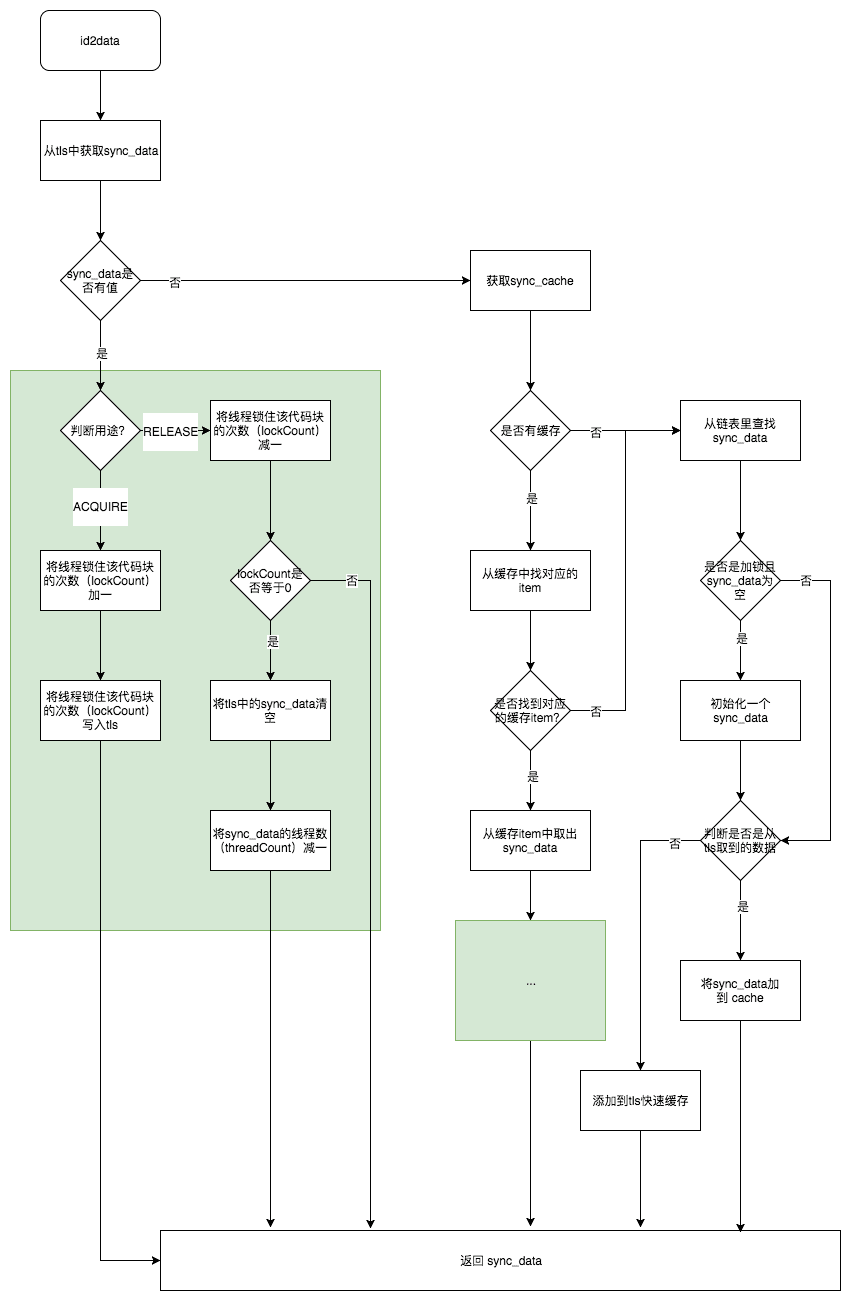

id2data 函数的大致逻辑为:

- 从 TLS(Thread Local Storage)中获取 SyncData 并返回

- 如果1没有获取到则从 SyncCache 获取

- 如果2仍然没有获取则从 StripedMap 获取一个链表,并从链表中查找

- 如果3没找到,则生成一个 SyncData

- 把找到或者生成的 SyncData 数据缓存至 TLS 或者 SyncCache

- 返回 SyncData

总结

@synchronized 的本质是根据 token 来获取一把锁,在编译的时候在需要保持同步的代码前后分别插入 objc_sync_enter() 和 objc_sync_exit() 函数。token 和 锁的映射数据是由一个哈希map来存储,key 是 token,value 是映射数据的链表。